瑞泉寺・小倉宗俊老師インタビュー

季刊禅文化270号掲載のインタビューで撮影同行させていただき、瑞泉寺・小倉宗俊老師のもとを訪れました。

雲水さんを指導される老師ご自身のお気持ちを伺えたことが、特に印象に残りました。

時代の流れによる修行の変化や、「和尚」である人の社会的役割についてのお話も非常に興味深かったです。

詳しいインタビュー内容は季刊禅文化270号に掲載いたします。

どうぞご期待ください。

季刊禅文化270号掲載のインタビューで撮影同行させていただき、瑞泉寺・小倉宗俊老師のもとを訪れました。

雲水さんを指導される老師ご自身のお気持ちを伺えたことが、特に印象に残りました。

時代の流れによる修行の変化や、「和尚」である人の社会的役割についてのお話も非常に興味深かったです。

詳しいインタビュー内容は季刊禅文化270号に掲載いたします。

どうぞご期待ください。

去る金曜日に、浜松市の大本山方広寺へお邪魔してきました。

弊所の「DVD禅僧が語るシリーズ」第13弾となる、方広寺派管長安永祖堂老師のインタビューなどの撮影のためです。

インタビュアーは、金子あいさん。本シリーズで何度もインタビュアーをしていただいていますし、方広寺前管長の故・大井際断老師のDVD撮影の際にも金子さんでしたので、二度目の方広寺訪問とのこと。余談ですが金子さんは舞台俳優で、近頃、平家物語の語りをライフワークのように取り組まれています。そうそう、本ブログでも紹介したことがありました。

朝方には僧堂の様子や、境内や方丈を拝観するインタビュアーの様子をさきに撮影しました。直虎ブームのときには、かなりの数の拝観者もおられましたが、近頃はだいぶひっそりとしています。撮影中、一般拝観の方々に気を回すことなども皆無でした。

そして10時からは安永祖堂老師のインタビューの開始。予め予定した質問内容はあるものの、そこからさらに踏み込んで、私達も横から新たな質問を入れたりしましたが、さすがに大学で教鞭を執られていただけのこともあり、いちいち丁寧にお答え頂き内容的にも大変おもしろいものが撮れたと思います。2時間以上にわたる撮影の中から、この後、プロデューサーが半分以上をカットして45分程度にまとめていくのですが、興味深い内容になることは間違いないでしょう。

秋頃には商品化できるかと思いますので、どうぞお楽しみに。

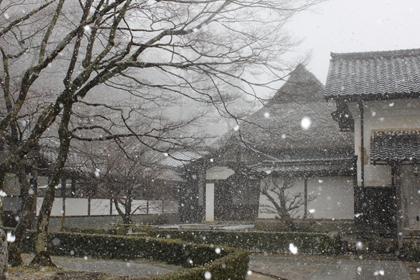

昨日(2018/12/19)、弊所のDVD「禅僧が語る」シリーズに新たに加わる、現永源寺派管長の槐安窟道前慈明老師の撮影のために朝から臨済宗大本山永源寺を訪ねてきました。

8年前に火事で焼失してしまった永源僧堂ではありますが、現在は真新しい庫裏となっています。その書院にて、まずは老師へのインタビュー形式での撮影です。今までのシリーズではプロのアナウンサーなどにお相手をお願いしていましたが、今回は老師とも親しい弊所元職員のM女史にお願いしました。というのも道前老師が出家のいきさつとなったFAS協会の久松真一先生を信奉するM女史。そのあたりの話になると特に話が熱くなったような気がしないでもありません。

午前中に1時間強、お昼を跨いでまた1時間弱のインタビューに、ほがらかにお相手いただきましたが、中でも禅の修行についてはかなり踏み込んだ質問に真摯にお答え頂きました。

その後、老師の隠寮にも入らせていただき、書斎の様子、ご揮毫のシーン、さらには通常は何人たりとも第三者の入ることのできない入室参禅なども撮影しました。そこまでに禅の今後を安否し、四弘の誓願に勤めたいと考えられる道前老師ならではのビデオとなることと思います。

老師の書斎の床の間には、恩師である辻村公一先生から頂いたとおっしゃる久松先生の書「殺佛殺祖」が高々と掲げられていました。

販売は来年春ごろになるかと思います。どうかお楽しみに。

今年2月に103歳で遷化された方広寺派前管長大井際断老師の津送(しんそう:臨済宗僧侶の本葬儀)が5月25日に行なわれ、私も出頭してまいりました。

式には臨済宗各派本山の管長方や専門道場の老大師方、各派宗務総長方や方広寺派の住職方など、200名ほどが参列されました。

津送は、鎖龕(さがん)・起龕(きがん)・奠湯(てんとう)・奠茶(てんちゃ)・秉炬(ひんこ)の5導師によって営まれ、それぞれが法語を唱えられ老師の遺徳を偲ばれました。 引き続き行われた新忌斎では、4月から新管長に就任された安永祖堂老師が導師を務められ、法要は無事円成したのでした。

引き続き行われた新忌斎では、4月から新管長に就任された安永祖堂老師が導師を務められ、法要は無事円成したのでした。

安永老師は花園大学教授であり、当研究所の評議員も兼務されております。英語が堪能で、研究所が中心となって行なってきた東西霊性交流でも中心的な役割を担ってこられました。海外布教に積極的だった大井前管長の後継者として最適の老師の誕生は、宗門にとって大変喜ばしいことです。

臨済宗の老師方の訃報が続きますが、岐阜県多治見市にある南禅寺派虎渓山僧堂(永保寺)の萬仞軒田中義峰老師が3月1日に遷化され、先日密葬に参列してきました。

臨済宗の老師方の訃報が続きますが、岐阜県多治見市にある南禅寺派虎渓山僧堂(永保寺)の萬仞軒田中義峰老師が3月1日に遷化され、先日密葬に参列してきました。

田中老師は、昭和16年生まれ。南禅僧堂に掛搭後、臨済僧堂に転錫、その後虎渓山僧堂の中村文峰老師に通参され、その法を嗣いでおられます。

5年前に行なわれた、日中臨黄友好交流協会主催の日中禅僧交流では、中国の修行僧を僧堂で受け入れていただきました。

密葬は、虎渓山僧堂をはじめ南禅僧堂・臨済僧堂の会下、本山関係者ら200名の僧侶が出頭し、中村文峰南禅寺派管長導師のもと執り行なわれました。

密葬は、虎渓山僧堂をはじめ南禅僧堂・臨済僧堂の会下、本山関係者ら200名の僧侶が出頭し、中村文峰南禅寺派管長導師のもと執り行なわれました。

春の雨が降り続く中、多くの方々に見送られての出棺でした。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

なお、津送は4月18日に執り行われます。

わが臨済宗最長老の僧堂師家、大本山方広寺派管長の大井際断老師が、去る平成30年2月27日午前2時57分に、肺炎のため103歳にてご遷化されました。本日3月2日の11時から、大本山方広寺にて密葬が行なわれます。津送は5月25日(金)10時からとのこと。

わが臨済宗最長老の僧堂師家、大本山方広寺派管長の大井際断老師が、去る平成30年2月27日午前2時57分に、肺炎のため103歳にてご遷化されました。本日3月2日の11時から、大本山方広寺にて密葬が行なわれます。津送は5月25日(金)10時からとのこと。

大井際断老師は、大正4年、兵庫県西宮市のお生まれ。昭和15年、東福僧堂に掛搭し戦役を経られた後、東福寺の家永一道老師に参じて嗣法。花園大学教授を経て、昭和35年、大分・万寿僧堂師家、昭和50年、妙心寺塔頭東海庵住職を経て、平成2年、方広寺派管長ならびに僧堂師家に就任されました。

ドイツを中心にヨーロッパ各地での布教を行なわれ、また、「薪流会」総裁として社会活動にも積極的に関わっておられました。

禅文化研究所の第四回「禅文化賞」の功労賞を受賞されたのが4年前の2014年秋でした。その時、ちょうど100歳を迎えられ、その後も、現役師家としてつい2年ほど前まで雲衲をご指導をされていたのでした。

弊所では、季刊誌『禅文化』248号(2018/4/25発行)にて、数名の方に追悼文をお寄せいただくように準備を始めました。

老師の大きく高らかな声が今も耳に響いております。ご冥福をお祈り申し上げます。

老師ご生前の形骸に触れることができるDVDビデオ『禅僧が語る 天地一指』は禅文化研究所から。

老師ご生前の形骸に触れることができるDVDビデオ『禅僧が語る 天地一指』は禅文化研究所から。

今日は春のお彼岸お中日です。皆さん、ご先祖さまのお墓参りはおすましになりましたか?

今日は春のお彼岸お中日です。皆さん、ご先祖さまのお墓参りはおすましになりましたか?

さて、今回は山田無文老師の「お彼岸さん」という講話を、少し長いですがご紹介いたしましょう。なお、文中「和っさん」と出てくるのは、「和尚さん」を端折って親しみをこめた「おっさん」という呼称です。

「和(お)っさん、ハラミッタってどういうことや」。わたくしの郷里に、こんなことを聞くお婆さんがありました。「波羅蜜多(はらみった)ということはなア、到彼岸(とうひがん)と言うて、お婆さんなかなか難しいことやで」と答えると、「そうかな。わしはまた、心経に一切クウヤクとあるけに、和っさんたちは、お膳に出したものはきれいに喰べなさるから、一切食う役で、そんでお腹がハラミッタかいなと思うた」。

漫才ではない、本当にあった話です。この程度の知識が、近ごろの信心深い善男善女の仏教学です。これでよいものでしょうか。仏教はそんなに難解なものでしょうか。難解だと言って放っておいてよいものでしょうか。もっとやさしく書き直せないでしょうか。どちらにしても、わたくしどもが民衆の教化を怠っていたことは、隠せない事実です。明治初年から今日まで、日本の仏教界には大きな空白があったようです。そしてこの空白は、このままますます拡がるのではないでしょうか。

「波羅蜜多」という梵語は、古来、「到彼岸」と翻訳されておりますが、分かりやすく言うと、「向こうの岸へ行く」ということであります。向こうの岸と言っても、日本のような小さな川しかない国では、向こうもこちらも、別に変わったことも珍しいこともありませんが、インドや中国のような大きな河のある所へ行くと、向こうの岸は、確かにあこがれの的であります。

わたくしは、あの揚子江で二へん笑われたことがあります。戦時中、精拙先師のお供をして中国へ行った時、北京から上海まで飛行機で飛びました。途中南京へ着陸して、しばらく休んでまた飛んだのですが、七時間ほどかかりました。どこへ行ってもよく居睡りをして笑われますが、飛行機の中でも気持ちよく寝ていました。「オイオイ」と起こされるから、ふと眼を開くと、「揚子江の上だ、よく見ろ」と言われます。眠い眼をこすりながら窓から下を見ますと、揚子江か何か知らないが、淀川くらいにしか見えません。つい口をすべらして、「小さなもんですなア」と言ったら、「馬鹿!」と言って笑われました。帰りに、上海から船に乗って長崎へ向かいました。上海の碼頭を出てしばらくすると、もう濁流滔々、どちらを見ても陸地は影も見えません。「老師、もう黄海ですか」と聞いたら、また「馬鹿!」と笑われました。そこはまだ、揚子江の本流にも出ない黄浦江だったのです。ものの真相は、あまり近くても分からないし、あまり離れても分からんものだと思いました。つまり揚子江で二へん笑われましたが、そんな大きな、向こうの岸まで三十六マイルもあるというような河になりますと、向こうの岸は、確かにあこがれの世界になるのであります。

こちらの岸は年中、戦争ばかりしておるが、向こうの岸へ渡ったら戦争のない国がありはしないか。こちらの岸は強盗がおったり、人殺しがおったり、詐欺をするやつがおったり、いやなことばかりだが、向こうの岸へ行ったら、もっと善良な人間の住む国があるのではなかろうか。こちらの岸は飢饉があったり、悪い病気がはやったり、貧乏をしたり、苦しいことばかりだが、向こうの岸へ行ったら幸福の楽土があるのではなかろうかと考えられます。すなわち、向こうの岸はあこがれの国であり、理想の世界であります。

紀州の南端へ行きますと、アメリカ村という村もあるくらい、村中の家からほとんどが、誰か海外に出ておるような所がたくさんありますが、あの辺の人たちは、子供のころから太平洋の荒波ばかり眺めて育っておるので、向こうの岸であるアメリカやカナダに、いつもあこがれを持っておることでしょう。したがって大きくなると、背後の大阪や京都は問題にせず、皆な海外へでかけるものだと思います。彼岸はまさに理想の国であり、浄土であり、天国であり、涅槃の岸であります。

日本には昔から、春秋の彼岸会ということがあります。春分秋分の日を中心として、一週間をお彼岸と申しております。「暑さ寒さも彼岸まで」という諺がありますが、この彼岸は、暑からず寒からず、一年中で一番気候のよい時であります。それに昼の時間と夜の時間がまったく同じで、太陽は真東から出て、真西に入るという、すべてにおいて中庸を得た時であります。この一年中で一番中庸を得た時候の時を一週間選んで、この地上に理想の国を現出してみようというのが、春秋の彼岸会であります。

ふだんはいっこう忙しくてごぶさたしておるが、せめてお彼岸にはご先祖の墓に参り、きれいに掃除をし、香華を供え、水も手向けよう。せめてこの一週間は、仕事を休んでお寺へ詣り、説教も聞いて、お互いに修養させてもらおう。この一週間は、心に誓って殺生もしまい、盗みもしまい、虚言もつくまい。腹もたてず、愚痴もこぼすまい。身分相応に、お寿司を作るなり、お萩を作るなりして、三宝に供え、祖先に供え、お互いに分かち食べ、人さまにも施して功徳を積もう。そして、この地上に一週間をかぎり、争いのない、恨みのない、妬みのない、明るい和やかな理想の国を現出してみようというのが、お彼岸さんの意味であります。この彼岸会が歴史上、いつから始まったかということは、はっきりしませんが、聖徳太子が春分の日、四天王寺の西の楼門の上に立たれて、西方浄土を拝されたということがありますから、おそらく聖徳太子さまのころから始められたものと思います。

近ごろ社会で、よく交通安全週間だとか、火災防止週間だとか、読書週間だとか、動物愛護週間だとか、いろいろな週間が設けられて、民衆の自粛と協力をうながしておりますが、実にわが国には千数百年も前から、宗教週間、修養週間とも言うべき結構な週間が、すでに設けられてあったわけであります。この歴史ある結構な週間を活かして、お彼岸会を真実意義のある、名実相伴う、ありがたいお彼岸会にしたいものであります。そういう実践から、初めて仏法が復活してくると思います。

去る2月18日(土)、東京の日経ホールにて「白隠禅師シンポジウム【東京会場】」が行なわれました。

「白隠さんとわたし」というテーマに基づき、横田南嶺老師(円覚寺派管長)と芳澤勝弘氏(花園大学国際禅学研究所顧問)の講演と、その後、司会の細川晋輔師(妙心寺派龍雲寺住職)が加わっての鼎談という内容で、会場にはおよそ350名の方がお越しになりました。

蓮沼良直師よりごあいさつ

蓮沼良直師よりごあいさつ

冒頭で蓮沼良直師(臨黄合議所理事長)のご挨拶があり、まず最初に芳澤氏より白隠禅師の語録『荊叢毒蘂(けいそうどくずい)』についてのご講演をいただきました。

芳澤先生の講演

芳澤先生の講演

「荊叢毒蘂」とは「荊の藪の中に咲いた毒の花」という意味になるそうで、「毒」という言葉のイメージはあまりよくありませんが、白隠禅師はこの「毒」という文字を好んで使われていたということです。ふつう、語録は亡くなってから弟子が編集するものですが、これは白隠禅師が生前に自ら出版され、自ら提唱されたという非常に珍しいものです。

今回の遠諱にあたって、芳澤先生は、この『荊叢毒蘂』の現代語訳や注釈を付した『荊叢毒蘂』乾・坤(禅文化研究所刊)を著わされたが、白隠禅師自らの提唱の際に弟子が書いた細かい文字の書き入れがある『荊叢毒蘂』の版本も残っており、これがなければ注釈することが非常に困難であったということ、また、漢詩の一文には当時の松蔭寺の情景が垣間見られる部分などもあり、9巻有る各巻にぎっしり書き入れがあることから、よりわかりやすく訓注することができたとお話されていました。

次に、横田老師からは白隠禅師の有名な仮名法語『夜船閑話』について、禅師が日本で初めて「健康」という言葉を使われたというお話から、「健康」とは大自然を感じることであり、私は頭で感じることより身体で感じていただく講演を行ないますと一言。

横田老師の講演

その中でも「健康」に生きるには正しい呼吸することが最も重要であり、大自然の営みは息をすることであると仰いました。また、人間は1日に2~3万回も呼吸をしているそうですが、考えるという行動は6万回に及ぶそうです。どちらも私たちが生きていく中で大切なことでありますが、白隠禅師は吸った息が腹に届くその終着点こそが本当の自分であると唱えられたこと、また、身体の至る所に行き届く息を意識すること、身体の部分(腹、腰、足)などを意識し、それを感じることで元気が出て「健康」を促すという教えを説かれたことが、とても印象的でした。

鼎談では、それぞれ白隠禅師についてお話しいただきました。

鼎談の様子

お二人が共通して唱えられたことは、白隠禅師の禅は「四弘誓願」の実践であるということでした。

つまり、人々の悩み苦しみは尽きませんが、少しでも救っていきたいと願う心。互いの煩悩苦しみはつきませんが、少しでも滅していくこと。学ぶことは無量にありますが、命ある限り学んでいきたいと思うこと。仏道は無常でありますが、どこまでも求めていく姿勢。その4つの中でも特に、人々の悩み苦しみがつきない限りは自分もまた精進していくという姿勢を突き通された白隠禅師であるからこそ、やはり「健康」であることが重要であったのではないかとお話しいただきました。

白隠シンポジウムは今後、京都・名古屋・福岡の会場で行なわれますので、皆様のご参加を心よりお待ちしています。福岡の詳細についてはまだ未定ですが、京都・名古屋について詳しくはこちらをご参照下さい。

白隠シンポジウムは今後、京都・名古屋・福岡の会場で行なわれますので、皆様のご参加を心よりお待ちしています。福岡の詳細についてはまだ未定ですが、京都・名古屋について詳しくはこちらをご参照下さい。

過日、信長の菩提寺としても有名な、滋賀県安土の摠見寺(臨済宗妙心寺派)にて、佛通寺派前管長の一箪室鈴木法音老師の小祥忌が営まれました。

老師は、仏通寺派管長に上堂される前に、長らく摠見寺にて住持を勤められており、私も近隣寺院として親しくお付き合いをさせていただいておりましたし、また、季刊誌『禅文化』にもご寄稿をいただいていたり、いろいろなご縁をいただいておりました。

一部には大変厳しく論破される老師だったので、煙たがられていた方もいらっしゃるとは思いますが、私個人としては非常に厚遇していただき、幾たびか、食事にもお誘いいただいたこともありました。

先般来の大雪のせいで、まだ摠見寺への参道にはまだ雪が残っており、法要当日は、外は陽も照っていくらか温かくはありましたが、本堂内は冷え渡り、身も引き締まるほど。法音老師と縁の深い妙心僧堂関係の諸尊宿、現住和尚と縁の深い静岡市の尊宿方、そして近隣部内の寺院が参集し、また在家の招待客の方もおられるなか、現住職が導師をつとめ、楞厳行道をもって勤修されました。

先般来の大雪のせいで、まだ摠見寺への参道にはまだ雪が残っており、法要当日は、外は陽も照っていくらか温かくはありましたが、本堂内は冷え渡り、身も引き締まるほど。法音老師と縁の深い妙心僧堂関係の諸尊宿、現住和尚と縁の深い静岡市の尊宿方、そして近隣部内の寺院が参集し、また在家の招待客の方もおられるなか、現住職が導師をつとめ、楞厳行道をもって勤修されました。

冒頭の写真は、この度の小祥忌にあわせてできあがった、法音老師の頂相(ちんそう/禅僧の肖像画)です。普段はメガネをかけられていたので、少し違ったイメージでしたが、よく似せて描かれていました。賛は、妙心僧堂師家の岫雲軒雪丸令敏老師によるもの。津送の時の法語がほぼそのまま賛にされているようです。

冒頭の写真は、この度の小祥忌にあわせてできあがった、法音老師の頂相(ちんそう/禅僧の肖像画)です。普段はメガネをかけられていたので、少し違ったイメージでしたが、よく似せて描かれていました。賛は、妙心僧堂師家の岫雲軒雪丸令敏老師によるもの。津送の時の法語がほぼそのまま賛にされているようです。

法音老師のことを見事にそのまま法語にされていて、老師のご生前を思い出しておりました。

佛通寺派前管長の鈴木法音老師が、今年2月17日に、療養先の岐阜県羽島にて世壽73にて遷化されました。

老師は佛通寺管長に上がられるまえ、滋賀県の安土城址にある摠見寺の住職をされておられましたので、摠見寺の第16世でもあるため、去る6月2日に摠見寺にて津送と新忌斎が執り行われました。

摠見寺の開基である織田信長公の命日として行なわれている信長忌が毎年6月2日に勤められていて、今年はそこにあわせて法音老師の津送も勤修されたというわけです。

まず開山・圓鑑禅師と開基・大相国一品泰巌大居士(信長公)の毎歳忌が執り行われ、現住職が導師として大悲呪一巻をお唱えしました。

つづいて速やかに津送。

導師は、法音老師の前にこの摠見寺の住職であった、妙心僧堂師家・岫雲軒雪丸令敏老師です。法音老師は妙心僧堂で長らく修行をされていたこともあり、この摠見寺も非常に妙心僧堂と縁の深い寺ですので、妙心僧堂林下の尊宿方も多く参列され、また、大本山佛通寺総長を始め、佛通寺関係の諸大徳、滋賀北陸教区第二部の部内寺院、晩年に療養のために住まわれていた岐阜の如意寺の関係寺院をはじめ、老師の妹さま、摠見寺有縁の方々も多く参列されました。

鼓鉢三通が打ち鳴らされ、山頭念誦、そして岫雲軒老師による引導法語が唱えられました。

岫雲軒老師の引導法語は以下の通りでした。

博識多才道眼明

高談雄辯愛論争

半生闘病身魂盡

七十余年擲世情

夫惟

歴住佛通空外音禪師大和尚

色身病弱 法身俊英

神宮寺裡 師事勇音學儀式

金毛窟中 参禪臥雲入法城

什麼時

一擧一動空外出

一言一句法音轟

源流入深處 世俗離利名

摠見住持 日夜勵度生

佛通薫陶 終始盡法戦

末後

看護如意 如意自在貫至誠

雖然與麼

山僧更有送行一句

坐斷十方無向背

出離三界路縱横

定中昭鑑

代表焼香として、ここ安土山と摠見寺の維持運営に関わる安土山保勝会の名誉会長であり、元大蔵大臣の武村正義氏、そして数少ない遺族の妹さんお二人が焼香をされると、楞厳咒が唱えられ、尊宿ならびに一般の焼香が行なわれました。

引き続き新忌斎(在家一般で言う四十九日法要ですが、禅門では津送の後につづいて行なわれる習わしです)が勤められました。

毎歳忌から津送・新忌斎、そして奉行の挨拶まで、約1時間。とても簡素で略式ではありましたが、いかにも禅門らしい、すっきりとしたいい法要でした。

法音老師には、以前、季刊誌『禅文化』にご寄稿頂いていたことがあり、180~184号に連載いただいた玉稿をまとめた遺稿集『茫羊漫録』が記念品として渡され、弊所はその制作をさせていただきました。

安土山を取り囲む田園から、涼しい風がふいてきて、いかにも初夏の一日。こうして法音老師は鬼籍に入られるのをお見送りしました。

安土山を取り囲む田園から、涼しい風がふいてきて、いかにも初夏の一日。こうして法音老師は鬼籍に入られるのをお見送りしました。

私は個人的にもかわいがって頂き、色々とご指導もいただき、まことにありがとうございました。どうぞまた生まれ変わって、仏法の挙揚にご尽力いただきたいと思います。

臨済宗大本山南禅寺の南禅院にて、月に一度開催されております管長猊下による、臨済録提唱。

12月は13日(日)の開催でした。 私のような在家の凡人には、“提唱”となるとなかなかに難しいわけでありますが、今は亡き堀内宗心宗匠が、弊所から発刊させていただきました『歩々清風』の中で、ご自身がお若い頃に建仁僧堂に参禅なさってらした頃の記述があり、その箇所を自然と思い出すわけなのです。

私のような在家の凡人には、“提唱”となるとなかなかに難しいわけでありますが、今は亡き堀内宗心宗匠が、弊所から発刊させていただきました『歩々清風』の中で、ご自身がお若い頃に建仁僧堂に参禅なさってらした頃の記述があり、その箇所を自然と思い出すわけなのです。

提唱はわかったようでもあり、わからぬところもあり、ただ高座の上の老大師の頭(おつむ)を拝していると心身清々として、何か益があると感じていました。そればかりでなく、密参を済ませて茶礼、身近かに老大師のおそばにいると、なさること、話されること、その中から何か自然と身につけることができるような気がして、割合せっせと僧堂に通い続けていました。 (『歩々清風』参禅の日々 堀内宗心著より)

かねがね、老師方は雲水と同じ質素な日々のお食事のせいか、坐禅(呼吸)のせいか、お肌がツルツルの方が多く、いつもそこに注目してしまうわけなのですが、私の場合、頭(おつむ)を拝するというよりも、お肌を拝しては、なんともさすがであるな…などと不届きな事を考えてみたり、ヨガを始める前は汗の出ない代謝の悪い体質だったのが、冬にコートも着ずに南禅寺まで自転車をこぎ、坐ると汗がぽたぽた落ちるほどで、「これは汗がひいたら風邪をひく」と思ったところで、「そうだ、呼吸するとあたたかくなる!と禅僧たちはいつも言っているな」と思っては丹田を意識し、深い呼吸を心がけ、「ふむ、確かに体があたたかく、冷たい空気が気持ち良い」などと思ってみたり、おおよそ集中しているとは言えぬわけでありますが、それでも、あの凜とした空気の中、老師を感じ、自身の事に思いを馳せる時間は、宗匠が感じていた事と同じであろうかと思うのです。

かねがね、老師方は雲水と同じ質素な日々のお食事のせいか、坐禅(呼吸)のせいか、お肌がツルツルの方が多く、いつもそこに注目してしまうわけなのですが、私の場合、頭(おつむ)を拝するというよりも、お肌を拝しては、なんともさすがであるな…などと不届きな事を考えてみたり、ヨガを始める前は汗の出ない代謝の悪い体質だったのが、冬にコートも着ずに南禅寺まで自転車をこぎ、坐ると汗がぽたぽた落ちるほどで、「これは汗がひいたら風邪をひく」と思ったところで、「そうだ、呼吸するとあたたかくなる!と禅僧たちはいつも言っているな」と思っては丹田を意識し、深い呼吸を心がけ、「ふむ、確かに体があたたかく、冷たい空気が気持ち良い」などと思ってみたり、おおよそ集中しているとは言えぬわけでありますが、それでも、あの凜とした空気の中、老師を感じ、自身の事に思いを馳せる時間は、宗匠が感じていた事と同じであろうかと思うのです。

*お若い頃とはいえ、宗心宗匠のご理解の域や深さと同じにしてはいけないのですが。 前置きが長すぎるのですが(これからです皆さま)、今回は臨済の四料揀(しりょうけん)より、「奪人不奪境、、云々」(だつにんふだっきょう、で検索すると色々解釈が出て参りますし、数々出版されている『臨済録』を読み比べてみても面白いかと存じます)。

前置きが長すぎるのですが(これからです皆さま)、今回は臨済の四料揀(しりょうけん)より、「奪人不奪境、、云々」(だつにんふだっきょう、で検索すると色々解釈が出て参りますし、数々出版されている『臨済録』を読み比べてみても面白いかと存じます)。

師、晩参、衆に示して云く、有る時は奪人不奪境。

有る時は奪境不奪人。有る時は人境倶奪。有る時は人境倶不奪。

人は主観、境は客観。時に、主観を否定して客観を重視し、時に、客観を重視して主観を否定する。

また時には、主観も客観も否定し、また時に、主観も客観も肯定する。その先に現われる世界は…。

最後の最後まで拝聴していると、なんでしょう、十牛図の10、入驗ス垂手の画が頭に浮かびました。語録の世界も、その時その時、こちらの状態によって訴えかけてくるものが違うのでしょうし、同じ箇所を繰り返し学ぶものなのであろうなと思いました。

次回は1月24日(日)。南禅院にて9時~です。どの季節も良いのですが、冬の禅寺が、やはりそれらしいなと私は思います。どうぞご参集を!

*明日のブログはお休みさせていただきます。

先日美術館にて始めて“ごえん塾”なるものを知りました(すみません。関西なもので、あまりちらしもお見かけしないのです)。

先日美術館にて始めて“ごえん塾”なるものを知りました(すみません。関西なもので、あまりちらしもお見かけしないのです)。

明後日10月17日(土)に有楽町よみうりホールにて開催される特別講演(詳しくはこちらをクリック)に、臨済宗建長寺派の管長猊下・吉田正道老師がご登壇なさるとの由。

宗派は違えど同じ仏教を伝えるお三方が、第一部ではそれぞれに「-いのちとは-今を生きるための心の指針」を主題にお話なさり、第二部では、「心の持ち方で人生は変わる」と題して対談なさる模様。

非常に興味深い内容ですね。

仏教の智慧を現代にどう生かすのか・・・是非ご参集ください。

*建長寺派管長・吉田正道老師には、弊所でもDVDにて、老師の来し方や、我々衆生が現代を生きる時に何を指針とするのか・・・などを語っていただいています。あわせてご紹介させていただきます。

『禅僧が語る 吉田正道老師 「塵々三昧」』

来たる平成28年に迎える宗祖・臨済義玄禅師1150年、ならびに翌平成29年に迎える日本臨済宗中興の祖・白隠慧鶴禅師250年の両遠諱にむけ、臨黄全宗派をあげて大遠諱事業を立ち上げております。

来たる平成28年に迎える宗祖・臨済義玄禅師1150年、ならびに翌平成29年に迎える日本臨済宗中興の祖・白隠慧鶴禅師250年の両遠諱にむけ、臨黄全宗派をあげて大遠諱事業を立ち上げております。

臨黄合議所メンバーである禅文化研究所も、もちろんこの事業に携わっております。

この大遠諱に先駈けて、6月27日に有楽町よみうりホールにて、「臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱」記念講演会が開催されます。

まだ先の事と思っていましたが、いよいよ来週金曜日と日が近づいてきました。

横田老師の提唱(ていしょう・禅宗の宗匠が、祖師の語録などから宗要(宗旨)を提起し唱導すること。講座と同義であるが、より専門的な用語)が楽しみなのはもちろんの事、姜尚中氏の講演、そして第二部での老師、姜氏に佐々木閑先生が加わっての鼎談は、どのようなお話が繰り広げられるのか、私も今から期待しています。

禅僧となる雲水を育てていらっしゃる老師と、少なからず禅に関心がおありになる政治学者の姜氏、そして仏教学者、特に律についてがご専門の佐々木先生。皆さん立場は違えど、それぞれ若い人達を育てていらっしゃいます。そのあたりにも注目したいと思っています。

まだチケットをお求めではない方、今からでも間に合います!是非おこしくださいませ。

詳細は下記&こちらをご覧ください。

日時 平成年6月27日(金)18:00~20:30(17:00 開場)

場所 よみうりホール(有楽町)東京都千代田区有楽町1-11-1 読売会館7F

出演 横田南嶺老師(円覚寺派管長)

姜 尚中氏(聖学院大学学長)

佐々木 閑氏(花園大学教授)

平井 正修氏(全生庵住職)

入場料 一般1500円、大学・高校生500円 (全自由席)

申込方法 ローソン/ミニストップ店頭「Loppi」で直接購入(Lコード:33889)

インターネット予約(PCモバイル共通)

電話予約(24時間受付)0570-084-003(Lコード:33889)

東京は文京区白山に龍雲院というお寺があります。

しかし、龍雲院という名前よりも「白山道場」として知られているのではないでしょうか。あの山本玄峰老師がここで「正修会」という坐禅会をもたれ、井上日召や田中清玄といった人たちが参禅していました。のちに法を嗣ぐ中川宋淵老師が山本玄峰老師と初めて出会われたのもこの白山道場です。

さて、ここに平成18年12月9日に世寿92をもって鬼籍に入られた南華室小池心叟老師が住まわれていました。京都建仁寺の竹田益州老師の膝下で長く修行され、湊素堂老師とともに、その法を嗣がれたお一人です。

湊素堂老師は、益州老師の後をとって、建仁寺僧堂師家、そして建仁寺管長と出世されましたが、この小池心叟老師は、ずっと白山道場に住まわれここを離れられることはなかったといいます。

この小池心叟老師を慕われて学生時代にここで起居されていたのが、現東福寺派管長の遠藤楚石老師と、現円覚寺派管長の横田南嶺老師です。心叟老師ご自身はここで寓居されてはいましたが、偉大な二人の管長を輩出された老師なのです。

この小池心叟老師は、とてもすばらしい書画を残されていることを、このたび縁があり知らされました。そして、禅文化研究所のカレンダーに使わせてもらえないかと考え、先般、研究所より車に撮影機材を積み込んで白山道場を訪ねました。

円覚寺の横田南嶺老師が兼務なさっていることもあり、お手持ちの心叟老師の墨蹟を出して頂き、また、関係寺院や近隣におられる白山道場の坐禅会の旧いメンバーからも墨蹟をお持ちいただき、115点もの写真を撮影させて頂きました。

何度もご覧になっているであろう墨蹟ですが、軸が変わる度に、「おお、これは若書きだ」とか、「この繊細な線がよく書けるものだ」とか、お弟子である南嶺老師はじめ、お集まりの皆さんからいろいろな言葉が漏れていました。

心叟老師がこの龍雲院に住まわれたときには、現在の庫裏の座敷が本堂で、床の間を内陣とされていてご本尊をお祀りされ、大変質素な生活をされていたそうで、なんでこんなところに住むことになったのだろうと、どこかに出ることを何度も考えられていたとのことでした。

物乞いが訪ねてきた時にも、「何かあげたいのだが、このとおり、このお寺には何もない。申し訳ないね」と払われたところ、あとでその物乞いがもどってきて「困ったときはお互い様だ」とリンゴを一つ置いていったという逸話も残っているとか。

その後、白山道場として坐禅会をはじめられ、多くの在家が坐禅を組みに集まりだし、今のような本堂もできたといいます。

さて、2015年のカレンダーが心叟老師の書で制作できるか、さっそくこれから調整です。

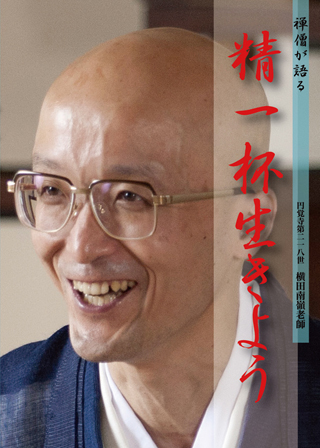

過日このブログでもお伝えしておりましたように、臨済宗円覚寺派管長・僧堂師家の横田南嶺老師DVD「精一杯生きよう」ができあがりました。

管長様による毎月の日曜説教会には、何百人もの人が集うと耳にし、私もお邪魔してまいりましたが、なるほど皆さんが通われるのがよくよくわかった次第です。

この、日曜説教会や、僧堂接心でお話になられた事は、ブログ・居士林だよりをご覧いただければと思います。

実際に管長様の口から発せられる御言葉、お話を拝聴する為には是非ともこのDVDをご覧になっていただきたいと思います。

“DVD禅僧が語る”シリーズは、今回で9作目となります。

こちらのDVDは、一度見て終わりにしないでいただきたいのです!

同じ映画でも、観る年齢や時々によって感想が変わるように、特に老師のお話は、その時の自身の状況によって、ひびいてくる言葉が違います(私の経験上)。

何度も繰り返し、観て、聴いていただきたいな…と職員一同心より思っています。

どうぞよろしくお願い致します。

詳細はこちらからご覧ください。

昨年、ヨガの事などを色々とお話させていただいた老師と久々にお会いしました。

すると老師、「あなたと色々話してね、昨年の5月から私は朝のニュースなどテレビを見ていた時間を、ヨガにあてていますよ。そうすると、朝課や坐禅、参禅を受けていても気持ちがよくて、毎日本当に楽しいのですよ。身体を動かしながらの呼吸。ヨガというのはすごいものですね」と。

御自らの生き方、在り方にて我々に教えを示して下さいますね。なんとすばやい実行力でしょう!

私達は「(新しい事に取り組もうとする時に)やりたいんだけどね~でも…」などと、興味あるものも何らかの理由をつけては自ら遠ざけてみたりするものです。

“老師”などと聞くと雲の上の存在のように思ってしまいがちですが、少しでも自分達がいただけるものをいただき、日々のくらしに生かす事ができるのだなと思った次第です。

やってみたいならやってみよう!

それにしましても、ヨガでは私の方が先輩?になりますが、長年の修行、坐禅、質素なお暮らしにより鍛えられた身体と精神をお持ちの老師ですから、吸収力も私とは違い、すぐにマスターになってしまわれるのではないかと思います。

まぁ、それでも、私は私のペースでやっていきましょう。

ちなみに余談ですが、老師方には、本当にお肌がつるつるで羨ましくなってしまう方が多くいらっしゃいます。美容の秘訣も、老師の生活、つまりは禅の修行、僧堂の生活などから得る所が大いにあるなと思う私です。粗食&呼吸(坐禅による)がミソですね!

去る6月10日、禅文化研究所で刊行してきているDVD「禅僧が語る」シリーズの第9段として、若き円覚寺派管長・横田南嶺老師の撮影に同行しました。

鎌倉はちょうど紫陽花が見ごろで、紫陽花で有名なお寺などに多くの拝観者が訪れるため、鎌倉市内はかなりの混みようでした。

円覚寺派管長ではありますが、円覚寺専門道場師家でもある老師は、務めて雲水たちと一緒に生活することを好まれているということで、そういった様子も撮らせていただきたいと願い出たところ、ご快諾いただき、なんと朝3時からの僧堂での生活もビデオに収めることができたようです。

その後、まだ拝観客が訪れる前に、山内の中を管長にお出ましいただいて撮影。インタビュアーの金子あいさんに境内をご説明いただきながら歩いていただきました。

普段、一般の方は入れない僧堂内部や、開山堂もご案内いただき、雲水さんたちが作務をしている隣で、撮影は続きます。

薪割り作務の後には、こんな井戸できんきんに冷やされた麦茶が。さぞ美味しいことでしょう。

この後の撮影の中でも老師が仰っていましたが、福島原発の事故があって、我々はこのままでいいのか、今一度、立ち止まって考えるべき時にあるのではないか。そうしたとき、修行道場で行なっている、薪を割ってご飯を炊いているような生活が役に立つということを、震災後にボランティアに出向いた雲水達は自分たちで気が付いた。だから一般の人にも何か気づいたり感じたりしてもらうことがあるのではないか……というのですということでした。

そういわれてみれば、亡くなられた永源寺派管長の篠原大雄老師も、そのDVD撮影の時に、Back to the basic ということを仰っていました。今から思うと、扱いきれない文明のもたらした事故と、原発に頼らない生活を予測したような言葉であったようにも思います。

さて、こうして撮影したDVDは、7月20日~23日に円覚寺で行なわれる夏期講座に間に合うように制作し、講座に参加される人たちに手にとって頂けるようにしたいと考えています。

おたのしみに。

鎌倉は円覚寺さんの、居士林ブログを楽しみに拝読している私。

噂に聞こえてくるのは、管長の日曜説教会には、300~400人の方々が集うとのお話。

「これは実際に鎌倉へ赴き、参加したい!」といざ鎌倉へ、念願叶って先日の日曜説教会にお邪魔する機会を得ました。

9時からの会だというのに、早い人(いわゆる管長ファン)は7時半にはやってきて席を確保しているとの事。前の席が大人気、これ如何に! 開始直前には、広い方丈が狭く感じるほどに人で埋め尽くされ、この日もおおよそ400人の老若男女が参加されていたとの由。

私も研究所に勤めているとはいえ、400人で一斉にお経を唱えるのは初めてで、その荘厳さには、ぞくぞくと鳥肌が立ってしまいました。

管長のお声に導かれ、皆、背筋をスッと伸ばして合掌し、生まれて来た事、生かされて今ある事に、両親に、様々なことに静かに感謝する時間を持つ事から始まります。 普段なんとなく「私は色々な事に感謝しながら生きている」と思っているものですが、その深さというものには際限が無いのだな……と。

様々な事がしみじみと有難く思えて、頬をなでる風も、杜鵑の美しいさえずりも、あらゆるものへの感謝の念が全身を覆うようで、とても清々しく心地よい時間。

そしてその後の管長によるお説教は、本当に私達の所まで降りてきてお話下さる、菩薩行とはこの事だな……と思うような、非常にわかりやすいお話で、毎月皆さんがこちらで心洗われる思いをされるのが、よくよくわかったのでした。

そして、説教の後、皆で坐る時間もとても尊いですね。

僧堂と同じ…とまではいかないのでしょうが、警策の厳しさも他の坐禅会と比べれば随一!「あぁ、与える方も大変だろうなこれは……」と思うくらい真剣なもので、背中をひりひりさせながら、ありがたさを噛みしめていました(はい。坐禅中に考えていました)。

後でお聞きしたら、和尚様も手の豆が潰れていらっしゃいました。

本当に、実際にその場に足を運んでみる事は、とても大切な事ですね。

お近くの方は是非とも一度、そして鎌倉へのご旅行をお考えの方も、こちらの説教会&坐禅会を行程に組み込んでいただきたい!と切に願うのでありました。

相国寺の有馬賴底管長インタヴューを読んだ。聞き手は日文研の末木文美士(ふみひこ)先生である。末木先生の核心的な直球に、管長が間髪を入れず即答される。

脳死と臓器移植

末木 脳死の問題ですが、それに伴う「臓器移植」ということについてお伺いしたいのですが。

有馬 脳死は「人の死」ではありません。……臓器は「もの」じゃない。売り買いする「もの」じゃない。……人間の死という問題をもっと深く考えないとこの問題は解決しません。……「寿命」ということを受け入れんといかんのです。三歳の寿命もある、百五歳の寿命もある。

死刑制度

末木 死刑の問題はどうお考えになりますか。

有馬 死刑も絶対にダメ。死刑は廃止しなければいけない。殺したから殺すんだというのはダメなんです。仏教には「復讐」という二字はありません。

天皇制

末木 天皇制をどうお考えになっていますか。

有馬 天皇制は守るべきだと思っています。つまり日本文化を守ろうと。……少し前に女帝の問題が取り沙汰されました。……男女じゃない。皇室の伝統、つまり日本文化をいかに守るかということなんです。女帝でも全然かまわない。

末木先生は、「脳死・臓器移植の問題にせよ、死刑制度にせよ、老師の力強いお言葉を聞いていると、その迫力に圧倒されます。何事も曖昧にしないで、きっぱりと主張し、断固として戦う姿勢を持っている。老師は”憲法九条京都の会”の代表世話人でもあり、熱心な平和活動はよく知られています。こういう方がいる限り、日本の仏教も捨てたものではない」と軽快に端的に述べられている。

またこの対談の後に起こった東日本大震災について、有馬管長は以下のように付記されている。「私は七月二十五日、福島県庁に佐藤雄平知事を訪ねました。理由は二つ。一つは、京都府内の各ご寺院からの心からの義援金が二千万円を超え、これを直接知事に手渡したかったため。二つ目は原発NOを伝えるためだ。あれだけの安全神話が広報されてきた原子力という生態圏外のエネルギーが大地震によって、いともたやすく瓦解する現実を見て、原発が火山帯に位置し活断層の多い我が国にとってどういう存在なのかを今一度真正面から考えたいと強く思った(以下略)」

この「禅のこころ 禅の文化」と題されたインタヴューでは、禅修行にまつわるお話が多く、何度もはっとしたが、今回はそのことには触れなかった。

山田無文老師は、禅文化研究所の初代所長でしたが、花園大学の学長も長く勤められました。

当時花園大学では、春と秋に各々5日間の摂心があったようです。

全学を挙げての摂心で、教員、職員、学生は全て参加することになっていました。

ところがある摂心の前日、学生が摂心反対のストライキを起こし、学長もまじえて大学当局と話し合いが行なわれました。

学生の言い分は

「学生は勉強を優先すべきで、坐禅は僧堂に入ってやればよい」

というものでした。ワアワアと騒ぎ立てる学生に対して、最後に無文学長が、

「学長の教育方針が通らんような大学なら、わしは学長を辞める」

と言われたのだそうです。

学生たちは途端に静かになり、翌日からの摂心は予定通り行なわれたのでした。

宗門立花園大学の面目躍如、嬉しくなるお話ですね。

10月にお越しになった方でも展示内容が変わっておりますので、また改めて足をお運び頂ければと存じます。

なお、明日10日午後には、本展覧会の記念講演会を開催いたします。入場無料・申込不要ですが先着順150名までとなっておりますので、お早めにお越しください。

[日程]2011年11月10日(木)

[講演]

13:00~14:30

◆「白隠と遂翁」 芳澤勝弘(花園大学国際禅学研究所教授)

14:40~16:10

◆「白隠の禅」 玄々庵老大師(瑞泉僧堂師家)

[会場] 花園大学 教堂(入場無料・申込不要・先着150名)

お問い合わせは、(財)禅文化研究所 まで

〒604-8456 京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-1 花園大学内

TEL 075-811-5189 FAX 075-811-1432

季刊『禅文化』-吾が師を語る-の取材で、静岡県三島市にある白隠禅師・東嶺禅師ゆかりの寺、龍澤僧堂の後藤榮山老師をお訪ねしました。

梅雨の合間の青空広がる真夏日。窓という窓が開け放たれ、自在に風の通る部屋の中はとても涼しく、目に緑眩しく、また、掃除のゆき届いた僧堂というところは、お邪魔するだけで心に積もった塵を払ってくれるような気がするものです。

境内を見渡し、深呼吸をし、「あぁ、何て気持ちの良い……」とつい言葉が出てしまいます。

今回、後藤榮山老師には、山本玄峰老師・中川宋淵老師・鈴木宗忠老師と、3人のお師匠さんについてを語っていただきました。

老師が部屋にお見えになられる時、姿は見えずとも、その足音に私は感動しました。

また、80歳を超えられている後藤老師が、今は亡きお師匠さん方についてを語られる時、姿は見えずとも今尚、老師の内にお師匠さん方が生きていらっしゃるのがありありと見受けられました。

師匠亡き後も、生前と変わらず、心より敬い、お慕い申し上げているお姿そのものに、こちらも胸熱くなるものがあります。語っていらっしゃるお姿を皆様にご覧にいれたいくらいです。

有り難い事に、毎回この連載のおかげで、様々な老師方をお訪ねできるわけですが、さまざまな個性の老師がいらっしゃり、またそのお師匠さんの個性もさまざまであるわけですが、どの御方からお話を伺っていても、必ず毎回腹の底から、「あぁ、師匠と弟子って、良いものだなぁ」と思うわけです。

その時、私は、私の茶の湯やヨガの師匠、大学ゼミ教授の事を思い、人生において師に恵まれる有り難さをいつも噛みしめています。

先日、季刊『禅文化』の連載記事、-吾が師を語る-の取材で、滋賀県東近江市にある永源僧堂に篠原大雄老師を訪ねました。

私は研究所で働かせていただいてちょうど6年ほどになるのですが、研究所にいながらも、在家で“禅”の世界にこよなく憧れるただの一人にすぎません。このブログを読んで下さっていたり、坐禅に興味を持って坐禅会に行かれている方々と同じです。

禅の研究者でもなく、ましてや僧堂生活を経験した事があるはずもなく、そんな者が老師と一対一でインタビューさせていただくわけで、この上なく有難いお仕事であり、楽しみには違いないのですが、同時にインタビュー前の緊張感は尋常ではありません。

この日の永源寺界隈は雪。しかも風も強く吹雪のよう。緊張とあまりの寒さから、「日頃の私の行いが悪いせいか…」などと全くもって関係ないであろう事を思いながら老師との相見の時間を迎えました。

「“普通”という事のすごさ」を思い知りました。私達は常にどこかしら身体や心に力が入りながら日々生活していますが、老師にはそれが全く無いのです。芯が通っていてぶれない人とは、何の力も入らず自由自在に軽やかに、淡々と“本来の自己”でいられるのだな…と。

インタビューが進むにつれ、あれだけの緊張もどこへやら、身を乗り出すように話を伺っていた私です。老師は常に淡々と普通。なのに私の心は帰る頃にはぽかぽかと温かく、視界を遮るほどに降る雪も、凍て付くような寒さもなんのその。スキップしたいほどに軽やかな心持ちなのでした。心と身体の繋がりとは面白いものですね。

何が起きても変わらずに存在するという事、常に“普通”という事が、皆に大きな安心(あんじん)を与え、その存在や空気そのもので衆生を接化するものなのだと感じました。ましてや雲水となると寝食を共にし、老師の一挙手一投足から学び取る。修行とは尊いものだなと感無量でした。こういう世界を垣間見ると、やはり、腹の底から、「あぁ…禅って良いもんだなぁ。好きだなぁ」と思う気持ちがまた深くなります。

そんな篠原老師には、“男が男に惚れて”、若かりし頃の老師を出家に至らしめた森本省念老師、建仁僧堂時代の竹田益州老師の事などを主にお話いただきました。『禅文化』夏号(7/25発刊予定)に掲載予定です。お楽しみに。

日本の皆様へ

今回の悲劇で亡くなった多くの方のことを想うと、ある部分、あるかたちで我々自身も亡くなったのだと痛切に感じます。

人類の一部の苦しみは、全人類の苦しみです。また、人類と地球はひとつの身体です。そのひとつの身体の一部に何かが起きれば、全身にも起こります。

このような出来事は、命のはかなさ(無常)を我々に思い起こさせてくれます。お互いを愛し合い、助け合い、人生の一瞬一瞬を大事に生きることが、我々にとって一番大切なんだと。それが亡くなった人々へのなによりもの供養です。彼らが我々の中で美しく生き続けれるように生きるのです。

フランス、そして世界各国のプラムヴィレッジ寺院(瞑想センター)から、僧、尼僧、在家者の皆さんがともにお経をあげ、日本のみなさんに平安、癒し、保護のエネルギーを送り続けています。

みなさまのためにお祈りしています。

ティク・ナット・ハン

このブログでも何度か書かせていただいていますが、大学卒業後、松田高志先生(神戸女学院大学名誉教授/神戸常磐大学教授)のご指導のもと、ゼミを続けています。

先日のゼミでのお話をご紹介。

松田先生は参禅経験もあり、禅文化研究所の哲学研究班にも所属されていましたので、よく禅関連の話が出てきます。

人生とはどういうイメージで考えられるか…という話の中で、とても興味深い中川宋淵老師(1907-1984 三島・龍澤僧堂師家)の御言葉を松田先生が引用されていました。

「人生とは、因縁因果の大展開、大活動だ」

皆さんはこの言葉にどのような印象を受けられましたか???

とても面白いですよね(と、私は思います)。

以前にここでも御案内したとおり、ベトナム出身の臨済僧、ティク・ナット・ハン師が、来たる2011年春の下記の日程でご自身二度目の来日をされることになりました。

今回16年ぶりの、2011年日本リトリートでは、京都と横浜で講演会が開催されます。また横浜では3日間の宿泊リトリート(接心)を2回開催して、随伴のプラムビレッジの僧・尼僧ら約30名のサポートにより、ティク・ナット・ハンの中心的教えである気づき(マインドフルネス)を深める修練が行なわれます。

禅文化研究所は大本山妙心寺派とともに、その前半の京都での講演会を企画し主催いたすことになりました。日本語への逐次通訳がつきますので、英語がわからない方でもお聴きいただけます。

京都講演会の参加申し込みは、ティク・ナット・ハン 2011日本ツアー 京都訪問のページより行なっていただくことができます。

日本ツアーのパンフレットはこちらからご覧いただけます。

オンライン以外の申し込みは、氏名・〒・住所・電話・同行人数を明記の上、参加費用(2000円×人数)を添えて必ず現金書留にて下記宛に郵送でお申込み下さい。追って、参加チケットとなるハガキを送付いたします(但し、発送は2011年1月10日以降になります)。

禅文化研究所 ティクナットハン京都講演係

〒604-8456 京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-1 花園大学内

TEL 075-811-5189

なお、横浜での講演とリトリートについては、ティク・ナット・ハン2011来日事務局のページをご覧ください。妙心寺派宗務本所や禅文化研究所では受け付けしておりません。

また、講演に先駆けて、季刊『禅文化』219号(2011年1月25日発行)では、ティク・ナット・ハン師の著作邦訳を多数手がけてこられた、池田久代さんによる、「ティク・ナット・ハン(釈一行)と地球仏教のゆくえ」を掲載します。

ご来場のお申込みお待ちしております。

先日、季刊『禅文化』の連載記事、-吾が師を語る-の取材で、福岡県久留米市にある梅林僧堂分院までお邪魔して参りました。

閑栖老師(前妙心寺管長)・東海大光老師に、御自身の得度のお師匠さんや、僧堂での師匠である東海玄照老師について様々なお話をお伺いしました。

当日、久留米の地に降り立ち、久留米城址や筑後川、ブリジストンの大工場などを目にしてから梅林寺を訪れ、この地に僧堂があり、そこでは今でも昔ながらの厳しい修行が続けられ、精神的支柱ともいえる老師がいらっしゃるという事の意味は、とてもとても大きな事のように思い、感慨深いものがありました。

むろん、存在すら知らない、気にしないでその地に住まう方々もいるでしょう。

ですが、坐禅会などもされているようですし、精神面・文化面をリードするに価する僧堂が存在するという事を、この地の人々は、大切にしてゆかなければならないなと思いました。

インタビュー中は、鋭い眼光を放ちながらも、赤子のように美しく澄んだ老師の瞳に引き込まれつつ、物心つく前から「お坊さんになる」と仰り、一筋に生きて来られたお姿、お話に、胸が熱くなりました。

まさに、御自身が好きだと仰る、映画監督・五所平之助さんの句「生きることは 一筋がよし 寒椿」のままに歩まれていらっしゃるのでした。

在家の私が、研究所でのお仕事によって、普通ではありえないであろう、一対一で老師にお話を伺うという事に、悦びと感謝の気持ちが湧き起こらないはずもありません。

僧堂の老師方は、メディアなどに登場される事はほぼありませんし、皆さんがお知りになる機会も少ないかと思います。

ですが、季刊『禅文化』の記事を通じて、少しでも多くの方に、老師の生き様、来し方、師匠との交わりを知っていただき、何か自身の生き方・人生の糧としていただければと願っています。

季刊『禅文化』2011年1月号に掲載予定です。

お楽しみに!

今年4月に大本山妙心寺の新管長に就任が決まっておられる、姫路市網干の龍門寺、河野太通老師を訪ね、弊所発売のDVD「禅僧が語る」の次作制作の撮影をさせていただいた。

午前中は晴天ではあったが、午後から天候がくずれるとの予報により、まずは、インタビュアーの金子あいさんに、境内を案内していただくシーンからの撮影。

秋晴れの気持ちよいとある日、季刊誌『禅文化』の記事、-吾が師を語る-の取材で、愛知県一宮市にある妙興僧堂を訪れました。

稲垣宗久老師の師である、河野宗寛老師や挟間宗義老師について、お話を伺ってきました。

稲垣老師の飾らないお人柄、お話に魅了され、じんわり感動がひろがり、「あぁ……、師匠と弟子とは本当に本当に良いものだなぁ」などと、しみじみ思いながらお話を拝聴していると、目頭も熱くなりました。

私にも師と慕う心から尊敬する人がいますが、師と仰ぐ人を失った時の事について、御自らも師匠2人をお見送りされた経験から伺ったところ、「師匠を失ったらどうしたらいいか?じゃあこうしなさい、ああしたらいいですよとアドバイスをしてもそんなものは何の役にもたちませんよ。その時あなたが受け止める感情とか思いを、他の何かが引き受けるというような事はないですよ」と、強い大きな声で言われ、ハッとしました。

こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようと先の事に対する不安を思いめぐらしていても致し方ない。今を精一杯生きる、自己をみつめ真摯に生きていく事を教わった有難い一日でした。

前回の山川宗玄老師につづき、大変興味深い素晴らしい記事になる事間違いなしです。

愛知一宮・妙興僧堂、稲垣宗久老師による、『吾が師を語る――河野宗寛老師と挟間宗義老師』は、来年1月発売の季刊誌『禅文化』215号に掲載予定です。

「DVD 禅僧が語る」シリーズの続編撮影のために、厚い雲に覆われた梅雨空の中、建長寺派管長である吉田正道老師のおられる、鎌倉・建長寺の小方丈を訪ねた。

今回は関東での撮影のため、撮影スタッフのほとんどは東京から出てもらっている。1時間半ほどかけてのカメラや照明装置のセッティングを終え、インタビューが始まった。

禅については全く素人であるインタビュアーの金子あいさんに対して、非常ににこやかに丁寧に、ご自身の若い頃のお話などもまじえながら、お話していただけた。特に小僧に出された頃、寺が嫌で逃げて帰った時、病床の母から言われた言葉が厳しかった話など、心を打たれる話だった。

このDVDのタイトルは未定ではあるが、私の中ではこれだな、という言葉も見つかっている。

また本シリーズで既にご登場いただいている、永源寺派管長の篠原大雄老師とは、建仁寺で竹田益洲老師の元で共に在錫されていた仲であるので、共通した話がお聞きできて興味深かった。

臨済宗を代表する高僧方に混迷の時代を生きる指針を語っていただく「禅僧が語る」の第2シリーズの収録を開始した。今回ご出演いただいた大井際断老師は、今年94歳になられたが、矍鑠として方広寺派の管長職と僧堂師家をされている。

幼少の頃のお話から、戦前、戦後の僧堂修行の様子や、雲水を指導する上で大切にすること、さらに今の日本に対しての思いなどを語っていただいた。

幕末から明治維新、そして廃仏毀釈の激動の時代に、命がけで禅の法灯を紡いでこられた宗匠方の記録が新版で復活(7月17日発売予定)です。一昔前の禅僧、居士の気概とはこういったものであったのか…と、現代日本人が教えられる事が多々あります。

ご予約はこちらからどうぞ。

【もくじ】

明治時代の禅宗/荻須純道

越渓守謙 妙心寺僧堂開単の記/木村静雄

潭海玄昌 虎渓僧堂の開単者/古田紹欽

洪川宗温 近世禅界の一大学者/古田紹欽

独園承珠 廃仏毀釈に抗した護法者/荻須純道

滴水宜牧 滴水禅師と龍淵禅師/平田精耕

南隠全愚 白山道場の開単者/小池心叟

山岡鉄舟 禅者であると同時に類い稀な外護者/大森曹玄

禾山玄皷 禾山玄皷禅師衲覩/秋月龍珉

鄧州全忠 南天棒老師をたたえる/春見文勝

毒湛匝三 知行合一の第一人者/桜井景雄

龍淵元碩 陰徳の禅者/大森曹玄

黙雷宗淵 建仁寺の黙雷禅師/伊藤東慎

洞宗令聡 愚鈍の系譜―洞宗令聡とその周辺/加藤正俊

洪嶽宗演 楞伽窟老師の思い出/朝比奈宗源

宗演禅師の生涯 井上禅定

独山玄義 独山和尚の足あと/吹田独秀

法 系 図

あとがき

今年の夏に『明治の禅匠』という書籍を刊行するべく、現在、編集作業をしている。

じつはこの本、私が研究所に入る前、つまり30年ちかく以前に、禅文化研究所から発刊された、明治時代の禅僧や居士の評伝を集めたものである。

研究所の出版事業の魁ともいえる本であるが、絶版になって長らく経つ。

このたび、復刻しようということになり、こうして編集作業をすることになった。

江戸時代末期から明治維新を迎え、また廃仏毀釈にあって数知れぬご苦労をされた老師もおられる。

また、閉じられていた道場を再度開単したり、自らもっこを担って作務をして、新たに道場を開かれた方もおられる。

いち早く海外に目を向けられ、西洋文化との交流をされた老師もおらえる。

かたや、表舞台にはあまり立たれなかったが、淡々と修行を積まれ、綿密に弟子を育てられた老師もある。

たった100年余り前の時代のことであるが、まるで現代の事とは思われず、読んでいると禅匠方の一面目がすごい勢いで心に突き刺さってきて、圧倒されるほどである。

それからこれらの禅匠から接化をうけている当時の修行僧の姿も浮き彫りになってくる。これがまたスゴイ。

「慧可断臂」をまねて、自らの腕を切り落として差し出したという雲水がいたという日単(僧堂の日記)がある。

新参の腕っぷしの強い居士がいて、参禅するなりいきなり老師に殴られたため、いきりたって殴り殺してやろうとまで思うが、その悪辣な手段が老婆心切であるということを別の老師から諭されて、自らを悔い改めて坐禅工夫して、文字通り大死一番の見解を得たという話。

誠にスリリングな話が満載である。

採り上げられている禅匠は、以下のとおり。

越渓守謙・潭海玄昌・洪川宗温・独園承珠・滴水宜牧・南隠全愚・山岡鉄舟・禾山玄皷・鄧州全忠・毒湛匝三・龍淵元碩・黙雷宗淵・洞宗令聡・洪嶽宗演・独山玄義

発刊の暁には、みずからお読み頂ければ幸い。

遠諱団参の続きである。

退蔵院を出た後、仏殿と法堂の間で集合写真をにこやかに撮っていただいて、檀家さんたちは法堂へ案内され、私たち住職は大方丈の隣の寝堂で出頭用の法衣に着替え待機。

不景気、派遣切り、世界規模での不況で、世の中真っ暗。

年間3万人を超える自殺者が連続11年を記録した。驚異の数字である。

年間3万人というと、単純計算でも一日82人もの貴重な命が断たれているわけである。

個人的には、国が定額給付金をばらまくよりは、この貴重な命を救うために、より的確に使うべき方法を考えるべきではないかと思えてならない。

我々、人は誰でも必ず両親から生まれて来ており、それは人類が発生して以来、まぎれもなく途切れたことはないのである。つまり自分は、途方もない数の祖先の一人でも欠けていたならば、この自分はこの世に有り得ないのだ。これが命の絆(きずな)というものだ。

こうしていただいた命、簡単に捨てられるものではないはずだ。

「人類みな兄弟?」という記事があがっていたが、まさにそのとおりなのである。

他にも、このブログの右にある検索枠で「命」と入力して検索していただければ、いのちについて考えている記事も少なくない。

そして、この自殺者の途方もない多さに、禅の立場からなにか手を打つことはないかと考え、一昨年から制作して販売を始めた一つが、下記のDVDビデオである。

参道の両側は木立に覆われ、清水が流れ、アルファー波のシャワーを浴びているようである。

居並ぶ羅漢さんたちも、涼しげに感じる。

武田神社、恵林寺と辿ったあと、今回の山梨訪問の主眼である向嶽寺に向かった。

向嶽寺へは二度目、一度目はブログにも書いたが、去年の三月のことだった。

さて、向嶽寺は日本の臨済宗黄檗宗15派のうちの一つの大本山である。

恵林寺からほぼ南に車で5分程度の距離であるが、こちらはいわゆる拝観寺院ではないので、ひっそりとしている。雲水の修行する修行道場もある。

さらに、ちょうどこの日は、接心(修行僧が集中して坐禅する期間)中であり、一般参拝者は寺に入ることもできないようななかではあったが、特別に御許可を頂いて、管長である宮本大峰老師とお会いすることになっているのだ。

境内に入ると、放生池があり、その奥には大きな仏殿が見える。

向嶽寺の開山は抜粋得勝禅師(1327~1387)で、得勝禅師が富士山へ向かう夢を見たことにちなみ、向嶽と名づけられたという。開創にあたり、武田信玄の祖先にあたる武田信成が土地を寄進したという。

さて、管長老師との要件はもちろん、すでに発売になっている「禅僧が語る」DVDシリーズの後発分の出演依頼であった。

老師曰く、後世を担ってくれる大事な若者たちがこんなことではいけない。

DVDで世の人たちに訴えるより、事はもっと急務である。

永田町に乗り込んで、宗門からの声を直接ぶつけるほうがいいのではないかというお話にも発展した次第。

以前よりこのブログでも取材記録などをお伝えして参りましたが、6月10日(火)にようやく発売させていただきました。

★禅僧が語る DVD★

5本セット 6,300円(1本分お得)

各 1,575円

それぞれ約50分・冊子付き

――――――――――――――――――――――――

○妙心寺第677世 東海大光老師 「一筋がよし寒椿」

○萬福寺第60代堂頭 仙石泰山老師 「手を放て」

○永源寺第142世 篠原大雄老師 「恨みにつく」

○相国寺第132世 有馬賴底老師 「瞬間を生きる」

○建仁寺第487世 小堀泰巌老師 「一つになれ」

――――――――――――――――――――――――

詳しくはこちらからどうぞ

***

日本は豊かな国のはずでした。それが次世代を支えるはずの若者の間では様々な問題が起こっています。心が豊かでない証拠が、どんどんと目に見えて起こってきています。

物には恵まれているはずなのに、生きていきにくいこの世の中、これから私たちはどう生きるべきか、どうあるべきか…。今生きている今世は、皆さん一回きりのものです。老師方の言葉の端々から、今世を生きるにあたって本当に大事なことは一体何なのか…皆さまに受け取っていただきたいと思います。

「禅」についての見解もそれぞれお話いただいております。必ず、皆さんにもこれからの人生においてヒントになるお言葉があるかと思います。

また、各老師の来し方、出家の機縁なども語っていただきます。出家していない我々(今日ブログを書かせていただいております職員は、在家の者です)には、僧堂での様子などはなかなか知る機会がありませんが、老師方とそのお師匠様との深い関わり合い、禅僧らしいエピソードなど、禅ファン、禅僧ファンにはたまらないお話が盛りだくさんです。

お買い求めいただき、ご高覧いただければ幸いです。

生きることは 一筋がよし 寒椿

という句を、東海大光管長が好んでいると言われているためだ。

一旦、自分がこれと決めたら、とにもかくにも一心不乱で突き進んでいくことが尊い。見事な俳句である。

東海大光老師のお話からは、この句を好んでおられるのがよくわかる力強い気迫が伝わってくる。在家から小僧になり、迷うことなく真っ直ぐに突き進んできた結果が今の自分になっているとおっしゃっている。

現在、大本山妙心寺は、平成21年の開山無相大師650年の遠諱に向けて全国からの参拝法要も多く、また各地へ赴いてのご親化もあり、管長として多忙な毎日であろうと思うが、その中のわずかな閑を見つけては、陶芸や山登りといった本格的な趣味も楽しまれている。

永源寺の本堂は今どきめずらしい茅葺きの大屋根である。その本堂の中には、「世継ぎ觀音」と呼ばれる本尊聖観世音菩薩が祀られているが、50年に一度のご開帳でしかお目見えできない秘仏である。

この観音様は一寸六分ほどの小さな仏様らしいが、等身大ほどの聖観世音菩薩坐像の宝冠の中に安置してあるそうである。

永源寺管長、篠原大雄老師のお話を撮影し、ちらちらしていた雪があがったので、永源寺山内で春の息吹きがみつけられないかと探してみたら、ようやくやっと開きかけている梅の花をみつけることができた。

屋根に雪は残ってはいるが、やはりもう立春なのである。

ちょうど大寒、雪の舞う中、滋賀県東近江市にある大本山永源寺に、各派管長方のDVD撮影のひとつ、篠原大雄管長の取材に訪ねた。

「こんな真面目くさった質問じゃ、本音がしゃべれんじゃないか」と撮影前におどけてみせる老師だったが、以前よりぐっと痩せてしまわれている。

というのも、去年の三月に喉頭癌を患われ、まだ一年にも満たない闘病中の御身。声が出しにくいのと、近ごろまでは提唱でもマイクを使用されていたとのことであった。

しかしにこやかにインタビュワーの質問に答えられ、とても大切なお話から、冗談も加えられてという、あっと言う間2時間強の撮影だった。

しかし、終わってから、実は声を出すのはまだ少し辛いんだとおっしゃる。そんなそぶりなど全くなかったので、長時間の撮影で申し訳ない思いである。だがとてもいいお話が聞けたので、みなさんには製品となったビデオを楽しみにしていただきたい。

京都御苑の北に位置する相国寺は室町三代将軍足利義満を開基とする臨済宗相国寺派の大本山である。

今出川通りから同志社大学と同志社女子大の挟まれた道を北に上ると総門が見えてくる。最盛期には一大伽藍を有していたが、応仁の乱以後の幾多の戦火等により仏殿を始めとする堂宇を焼失し、今は法堂を中心に大方丈、庫裡などいくつかの諸堂を残すのみである。

今回のビデオ収録は、相国寺派の管長である有馬賴底老師である。管長職と共に京都仏教会理事長として京都の景観問題に取り組み、また日中臨黄友好交流協会会長として日本と中国との宗教交流に尽力されている。

撮影場所となったのは、昭和59年に山内に建てられた承天閣美術館である。昨年5月に展示場が2倍の広さにリニューアルされ、その記念として行なわれた「若冲展」は記憶に新しいところである。

DVD撮影の一環として、この日は相国寺派、有馬頼底管長の茶の湯のお点前を撮影させていただいた。

撮影カメラがあろうとも、何ら気にされることもなく、淡々と濃茶点前をされる有馬管長。

午後からは初釜があるとのことで、お正月らしい道具組に新春の訪れを感じ、また管長のお点前を近くで拝見させていただける事に嬉々としつつ……。

茶碗にはかれたお茶に管長が湯をそそがれると、茶室いっぱいに何とも言えない茶の香りが。

湯あいもちょうど良いようで、松風が耳に心地良い。

床を拝見すると、浙翁如逅ー筆「水僊(すいせん)」の字。春の訪れをいち早く告げるその花のけなげな愛らしさを思い浮かべる。

何畳かの、決して広い空間とは言えない茶室にでも、五感をフルに働かされるほどの色々がつまっており、それを感じる喜びも、茶の湯の楽しみである。また、改めて季節ごとの恵みを感じる事で日頃への感謝の気持ちも自然と湧いてくる。

しばし仕事である事を忘れ、至福の時を過ごさせていただいた。

と、濃茶が練り上がり、「せっかくやし、あんたら飲みぃ」と管長のお言葉。

ありがたく頂戴すると、口いっぱいにとろりとした心地よい甘みが拡がるのと同時に、少しの渋みが意識を覚醒させ、背筋が伸びる心地がした。

昨日に引き続き、DVD撮影にて訪れた相国寺。

管長の茶の湯点前の撮影だが、ちょうどこの日は午後から初釜があるとのこと。

待合を少し覗かせてもらった。

待合(まちあい)とは、招かれた客が待ち合わせる、茶事や茶会の為に茶室に入る前の待機場所のような部屋で、この日の待合は上の写真のような床飾り。

待合といえどもさすが、お軸は仙厓さんとのこと。

力強い結び柳には、新年を迎え、今年も無事過ごせるよう祈る気持ちになります。

ねずみの置物は、寺に縁ある人の作品でしょうか、愛嬌を添えています。

一連の管長老師の収録(禅文化研究所より、この春にDVD発売予定!)で、相国寺を訪れました(1/27)。

この日は朝から雪。家を出る時から、「雪降る寺の美しさはいかばかりか…」と、寒いながらも心は暖かく楽しみにでかけました。

静かな境内で、音もなく空から舞い降りる雪。高くそびえ立つ法堂。

桜や紅葉の気候の良い時ばかりではなく、多くの人にこの寒い凛とした空気の京都も味わって欲しい気持ちでいっぱいになりました。

観光客誘致の為、冬の京都では非公開寺院の特別拝観を行なっていますが、これは観光客にとっても本当に良い機会だと思えます。

どちらかというと、寒い冬には人の気持ちは内にこもりがちかもしれません。ですが、そんな時にこそ、さらに自分を見つめるべく、静かな所を訪れてみるのはいかがでしょうか。

撮影のあった、大光明寺の門前。撮影風景などのレポートは、明日明後日とアップさせていただく予定です。

一連の管長老師のビデオ収録で、臘八接心のあけてまもない早朝の建仁寺僧堂を訪ねた。 建仁寺へと拝観者が多く訪れる本坊庫裡とは少し離れた場所に建仁寺僧堂はある。 本日お話をうかがう建仁寺管長の小堀泰巌老師とも親しく接したことがなかったが、わが国の最初の臨済道場である建仁寺は、臘八開けとはいえ、ピリっとした空気で澄んでいた。

案内を請うと、「ど~れ~」という対応の雲水の声がひびき、我々は海北友松の障壁画のある書院に通された。この部屋での収録である。床の間には白隠禅師の達磨図がかかっている。 方丈の前には回遊式の素晴らしい庭園があると聞いていたが、もちろん目にしたのははじめてのこと。大変うつくしい庭にしばし目を細めさせていただいた。

平成21年に開山無相大師の650年遠諱を迎える妙心寺は、連日のように地方からの団体参拝者を受け入れている。法堂には五色幕が吊るされ法要ムード一色である。3400の末寺を擁する妙心寺は塔頭だけでも46を数える。勅使門から三門・仏殿・法堂と一直線に建ち並ぶ伽藍の偉容と広い境内は、さすがに臨済宗最大の本山の趣きがある。

晩秋の終わりが近づいた一日、宇治市にある黄檗山萬福寺を訪れた。京都市内の紅葉で名高い寺院は、この時期は朝早くから参拝者で賑わっているが、ここ萬福寺はそれほどではなく、早朝の凛とした空気が心地よい。

切妻造りの総門から境内に入ると、三門、天王殿、大雄宝殿と中国風の伽藍が建ち並び異国情緒に溢れている。天王殿には弥勒菩薩の化身とされる布袋和尚が中央に祀ってあり、でっぷりとした腹を突き出した姿は仏像とはいえ実に微笑ましい。茶室有聲軒近くにある黄檗の木は山号の由来となった樹木であるが、病気のためか幹の途中から切り取られ、今は僅かな枝を残すのみである。

さて、今回の訪問の目的は、以前にもお伝えした臨済宗黄檗宗の各派管長に出演いただくビデオの収録のためで、初回は仙石泰山黄檗宗管長である。撮影には境内奥にある東方丈を使用させていただいたが、庭の紅葉は今が見頃で白砂とのコントラストが美しい。

今、研究所の出版企画で、臨済宗黄檗宗の各派管長とお会いしている。これは「禅とは何か」や「いのちの在り様」などのテーマをもとに各老師に語ってもらい、それをビデオに収録してDVD化するための出演依頼である。

映像に残るということで最初は難色を示された老師も、趣旨を説明すれば最後にはご理解いただき、今のところ交渉は順調に進んでいる。

第二次世界大戦後、長い歴史の中で培ってきた価値観を見失ってしまった日本人に、「人として生きることの意味」を禅僧の立場から語ってもらおうというのが企画側の意図であるが、お話しを伺う中で、老師の側からも、これほど人のいのちが軽視される今の社会に向けて、何かメッセージを発信しなければならないという意識も感じられた。

これまでお会いした老師方は、それぞれに個性は違うが禅僧としての魅力がある方々ばかりである。実際の収録ではどういった言葉を発していただけるか、今から楽しみである。