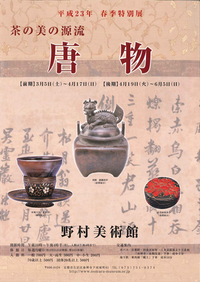

茶の美の源流 唐物 -野村美術館-

いつもポスターと拝観券をお送り下さる野村美術館様。他の職員の手に渡る事はほぼ(いえ、全く)無く、私がいつもお邪魔させていただいております。とても有り難い事です。

今回の展観は“唐物”。

茶の湯になじみの無い方には???かもしれませんが、読んで字のごとく、唐(中国、またはその一体)渡りのお道具類です。

お家元からのお許しを得て(お免状をいただいて)初めて師匠から伝授される点前がありますが、その中にも、この、唐物を特別に扱う“唐物のお免状”があります。これ以上は無いというほどに、お道具に対して丁寧な扱い(点前)をします。

この事からも、どれだけ珍重されたお道具か、おわかりでしょうか。

では、大名家などの家宝として伝わったり、昭和の経済界をリードしたような富豪茶人が所持したこのような唐物。我々庶民が所持し、扱う事などあるのだろうか?などという疑問を抱かぬでもありませんが、伝統の継承とはそういう事でもないな…などと思っています。

また、伝統の継承とは、とても丁寧に、心を込めて、これ以上は無いというほどに物を扱うという、その心そのものを学んでいるのだと理解しています。他事にも応用がきくというものです。

目に見えないもの、これです!と、目前に出して見せる事のできない“心”を継承するのには、型も必要不可欠なのだろう…。これがお茶から学んだ事です。

型が嫌で、覚えられなくてしんどくてお茶のお稽古を断念してしまうのは、非常に残念な事だなと思うのです。そこを超えたところに、とんでもなく広く、自由で、楽しくて仕方の無い世界が待っています。

美術館の御案内が違う方向へ行きましたが、茶の湯を学びつつ、様々な美術館の展観を尋ねる事、この上無い楽しみです。

“唐物”って一体?!と思われた方は、是非野村美術館にてその逸品を尋ねてみてください。地階で開催されていた、茶事にて使われたバカラの特注品もため息の出る素敵さでした。

ブログ禅御中

2011年5月27日

◎「茶の美の源流 唐物 -野村美術館-」。

「昭和の経済界をリードしたような富豪茶人」。

数寄者に関して、以下の一覧があります。

http://www3.spacelan.ne.jp/~mikura/sukisya.pdf

得庵・野村徳七(1878~1945)は、明治11年生まれ、昭和20年逝去。「昭和の経済界をリードした」というとやや違和感があります。これらの人々は、「近代の経済界をリードした」くらいが無難なのでは。

ところで、松永耳庵さん(1875~1971)が亡くなって40年。「電力の鬼」も泣いていることでしょう。

東北寺 藤田吉秋